13日㈯は阿波踊り、雨は止み、力強い踊りの競演に見入っていました。お店もたくさん並んで、子どもからお年寄りまで参加して、演者も観客もみんな楽しそうで盛り上がりましたね✨

地域の資源、特徴を掘り起こす

決算審議もある重要な9月議会が11日に終了しました。6名の一般質問は初日に行われました。私の質問のタイトルは「歴史や文化の価値を高め、継承されるまちづくりを」です。(すでに録画が議会ホームページにアップされています)

全国的な流れとして各市町の地域資源を見つめ、再認識し、それを生かすという地方創生の動きがあります。 開成町は移住者が増え続け、少子高齢化でもあるので、改めて歴史・文化を掘り起こすことが必要と思い、このテーマにしました。

長年議会に関心を持っている方や、元議員からは、「こういう話を主要テーマで質問されるのは開成町では初めてのことなのでは」と言われて驚きました。

神奈川県西部の政治その他に強い神静民報にも大きく取り上げられていると、山本議長からコピーを受け取りました。一般質問のなかでもとりわけ注目された視点のようでした。

議場であまり話題にならなかったという話に納得するほど、町の答弁は消極的でした。長年、開成町の行政のなかでは関心が低い分野だったんだな、という印象を受けました。

一般質問「歴史や文化の価値を高め、継承されるまちづくりを」町は今のところ消極的。

「開成町は洪水で流されたから文化財が極めて少ないのは仕方がないこと(2点。大井町・松田町は18点、山北町は13点)」※2点とは瀬戸屋敷と円通寺観音像

「町の自然を守ろうという気持ちは共通認識で町民にすでにある(文化財も一緒に守られていくと捉えている??)だから制度的に何か必要ということはない。」

といった答弁でした。「これまで町民の関心を高めようという努力が足りなかったのでは」と一通りの答弁を聴いて、感想が口から出ました。

まず他の市町は洪水後の治水にまつわる史跡等も文化財としているのでリサーチすること。そして町民意識のように「田舎モダンでなんかいいね」「地域の人が守っていくんだろうね」とふんわりしたままではなく、きちんと町が価値あるもの・守っていくものと位置付けるよう制度化することについて幾つか例を挙げて提案しました。

国は地方を盛りあげるための制度や補助金を設立しています。 人口減少や外国人増加で文化・歴史の継承が危ぶまれるため、近年は文化財保護法も改正も進んでいます。

具体的には、瀬戸屋敷のように文化財を活用して町民の愛着と理解を促進するような動きも、国の支援が得られるようになっています。 さらにすぐ町の文化財として認定できなくても、継承していきたいものとして認定する登録文化財制度ができました。

地域を一帯で捉える景観については、景観法ができています。それに基づいて計画する「景観行政団体」として申請した市町は、近隣では南足柄市や山北町を含め、神奈川県では7.5割に増えています。 水田に設置するソーラーパネルにある程度の規制を設けている町など…文化財や景観を守る制度設計について、いろいろと具体例をあげました。

それでも大体において、「今は考えていない」という答弁でした。 その言葉の裏には、行政の仕事として加えるか加えないか?という判断は見えました。 でも上記のような国や社会全体の流れの理解、また町民感情や連携する企業ポリシーを考えたらどうだろう?という寄り添う姿勢や効果について、どこまで想像したのかな、という疑問が残ります。「今は考えてない」=これから考える、というとこに期待したいです。

最後の最後で山神町長が、「温故知新」の言葉を借りながら、歴史や文化のこと、景観についても、具体的にはこれからよく考えて協議するとしながらも、「やるべきことはある」との前向きな答弁をされました。

まずは動きやすいところから

まずは11月の町の文化展で、文化財保護委員会の展示を初めておこなうことにしたり、委員会活動の成果を町ホームページ上で閲覧しやすくしたり、矢倉沢往還(町にある江戸古道)の冊子を図書室に置いたりと、そうした担当課としての取り組みはなされるという話でした。 文化展を楽しみにしたいと思います。

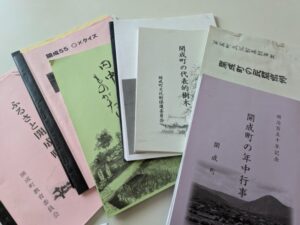

↑ 文化財保護委員会の会長さんからお話を伺った際、見せて頂いた数々の調査の賜物。貴重な資料ながら読み物としても面白いです。 一部は、匿名で以前、頂いたことがあります!(⇒今はこちらの自治会図書の棚に立てかけて置いて、自分でも借りたり、他の人も借りれるようにしています。)

↑酒匂川沿いのふれあい館は、洪水や治水について情報の宝庫です。なにを聴いても詳しい話が返ってくる小林秀樹さんと。 ほかにも自治会長さんや、町で生まれ育った人達、移住者の人たちに話を伺いました。どうも有り難うございました。