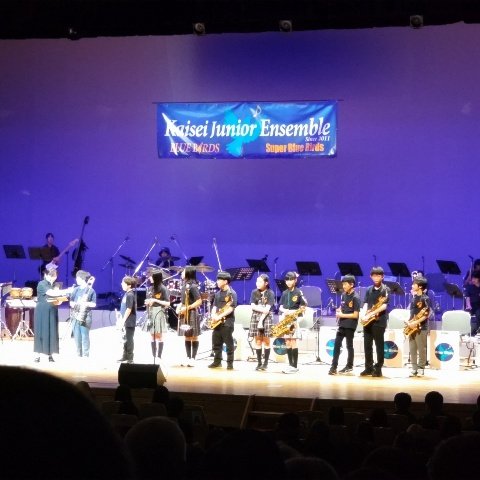

今月下旬は開成町が誇る小~高校生のジャズバンド「開成ジュニアアンサンブル」のコンサートがありました。翌週には文命中学校の吹奏楽部の卒業コンサートも。どちらも生演奏を楽しむと同時に、卒団・卒業生を送る演出がありじーんとしてきました。 いよいよ3月が終わろうとしています。

学校ボランティア・支援員の数は「優位性の一つ」

前回「『教育のまち開成』はどこに?」のつづきです。(⇒60分動画) ⇒20秒動画

日頃から開成町の園・学校では、学習・生活支援員やミシンや技術等のボランティアとして多くの地域の方々が学校運営に参加されています。 そうした、学校ボランティアと支援員の数を一般質問内で尋ねました。

答弁でボランティアは総計626人と数字を示すにあたり、「その数の多さは開成町の教育の優位性の一つ」と前置きがありました。また支援員74名という数字の前に、やはり「この地域においてこれだけの支援をつけている園や学校はない」と前置きがありました。(専門家も含め、県職員が派遣で来るのではなく町で雇用している例がある。)※人口2万人いない町なので、人口比率で言えば多いのですが、自治体の数え方によってばらつきがあります。

「優位性」などと表現できるほどの特徴なら、移住定住促進サイト等で本町の魅力の一つに加えたら良いし、町内でも周知できたら良いと思います。

「開物成務」の由来も、コミュニティスクールも同じ。

20年前に文科省が、「コミュニティスクール制度(学校運営協議会制度)」を提唱し、約15年前、神奈川県では開成町が真っ先に取り入れました。 学校と地域が協力して、学校運営をおこなう仕組みのことです。

たとえば今日でも、小学生が出したアイデアを地元のパン屋さん等が商品化したり、幼小中高の交流の機会が多かったり、「開成町がもっと良くなるには」と総合授業で子ども達が数々の政策提案をまとめて町職員を前に発表したりしています(授業参観では毎回感心させられています!もっと町民の目にとまるような提案をしました。)

文科省のホームページには、他自治体の好事例が掲載されています。開成町がとうに行っているようなことが多々、掲載されているのに、開成町の事例はただの一つも載っていません。

さらに、地域と学校が連携するコミュニティスクール認定校(しかも県内の先進校)という事実やその内容を、肝心の、そこに通う子ども達や保護者のほとんどが知りません。

後々に残る資料として地域連携の取り組み内容をピックアップしてまとめることも今後考えられます。また町民への周知もしたら良いということは、関係者や保護者らの証言を紹介しながら訴えました。

現在地(立ち位置)を知ること

町民が「私たちの町ってすごかったんだ」「誇れることをしていたんだ」と気づく内容ならどんどん広めたら良いと思います。また外部に知らしめて移住を考える若い家族や教育関係者の関心を高めることは、その長所をさらに伸ばす効果があるのではないでしょうか。

これは今、行なわれていることを整理し発信するということであり、何か大きな予算がかかる新たな事業などではありません。また学校教育課をますます多忙化させることではなく、町の企画戦略を担う課。またコミュニティスクール担当の委員会の仕事を見直し、そこに所属する委員が主体的に行うことです。

とくに今は、良い授業のため、また不登校等の多様な問題があるため、人材不足のなかから良い先生や専門家を引き抜かなければいけなかったり、総合計画で示したように人口を増やすという町の目論見があります。だからこそ、町内外への積極的な発信をして「教育のまち」で働いてみたい・子どもを育ててみたい、という渦を起こすことが望まれます。

最後に町長は

最初こそ「教育の町」だと掲げるには(自分の)自信がないと答弁した町長ですが、もともと教育に強い関心があり、力を入れていきたいからこそ理想が高いことが伝わりました。一連の話を通して、または最初から胸に秘めている野望として、

「小さな町で、幼小中高の緩やかな一貫教育」「顔の見えるアットホームな関係性」と町の特徴を挙げ、「開成町で子供を育てたい、育て続けたいと思う皆さんが増えていくように、一生懸命取り組んでいく」などと語られました。

高い理想の実現は後からついてくる順番かもしれませんが、先人が町名に託し、掲げてきた「教育のまち」は今では地域ぐるみの「教育のまち」として生きているので、旗を降ろさず、掲げ続けてほしいと思います。

#10一般質問の話、終わり